Page 105 - Tous les bulletins de l'association des" Amis du Vieux Marsanne"

P. 105

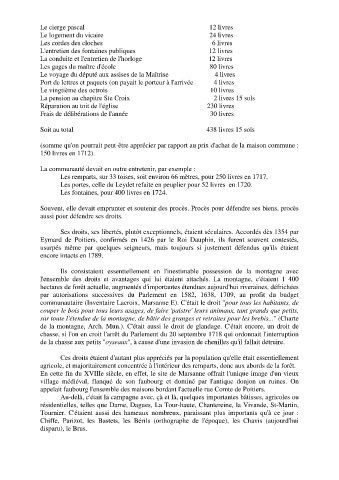

Le cierge pascal 12 livres

Le logement du vicaire 24 livres

Les cordes des cloches 6 livres

L'entretien des fontaines publiques 12 livres

La conduite et l'entretien de l'horloge 12 livres

Les gages du maître d'école 80 livres

Le voyage du député aux assises de la Maîtrise 4 livres

Port de lettres et paquets (on payait le porteur à l'arrivée 4 livres

Le vingtième des octrois 10 livres

La pension au chapitre Ste Croix 2 livres 15 sols

Réparation au toit de l'église 230 livres

Frais de délibérations de l'année 30 livres

Soit au total 438 livres 15 sols

(somme qu'on pourrait peut-être apprécier par rapport au prix d'achat de la maison commune :

150 livres en 1712).

La communauté devait en outre entretenir, par exemple :

Les remparts, sur 33 toises, soit environ 66 mètres, pour 250 livres en 1717.

Les portes, celle du Leydet refaite en peuplier pour 52 livres en 1720.

Les fontaines, pour 400 livres en 1724.

Souvent, elle devait emprunter et soutenir des procès. Procès pour défendre ses biens, procès

aussi pour défendre ses droits.

Ses droits, ses libertés, plutôt exceptionnels, étaient séculaires. Accordés dès 1354 par

Eymard de Poitiers, confirmés en 1426 par le Roi Dauphin, ils furent souvent contestés,

usurpés même par quelques seigneurs, mais toujours si justement défendus qu'ils étaient

encore intacts en 1789.

Ils consistaient essentiellement en l'inestimable possession de la montagne avec

l'ensemble des droits et avantages qui lui étaient attachés. La montagne, c'étaient 1 400

hectares de forêt actuelle, augmentés d'importantes étendues aujourd'hui riveraines, défrichées

par autorisations successives du Parlement en 1582, 1638, 1709, au profit du budget

communautaire (Inventaire Lacroix, Marsanne E). C'était le droit "pour tous les habitants, de

couper le bois pour tous leurs usages, de faire 'paistre' leurs animaux, tant grands que petits,

sur toute l'étendue de la montagne, de bâtir des granges et retraites pour les brebis..." (Charte

de la montagne, Arch. Mun.). C'était aussi le droit de glandage. C'était encore, un droit de

chasse, si l'on en croit l'arrêt du Parlement du 20 septembre 1718 qui ordonnait l'interruption

de la chasse aux petits "oyseaux", à cause d'une invasion de chenilles qu'il fallait détruire.

Ces droits étaient d'autant plus appréciés par la population qu'elle était essentiellement

agricole, et majoritairement concentrée à l'intérieur des remparts, donc aux abords de la forêt.

En cette fin du XVIIIe siècle, en effet, le site de Marsanne offrait l'unique image d'un vieux

village médiéval, flanqué de son faubourg et dominé par l'antique donjon en ruines. On

appelait faubourg l'ensemble des maisons bordant l'actuelle rue Comte de Poitiers.

Au-delà, c'était la campagne avec, çà et là, quelques importantes bâtisses, agricoles ou

résidentielles, telles que Darne, Dagues, La Tour-haute, Chantereine, la Vivande, St-Martin,

Tournier. C'étaient aussi des hameaux nombreux, paraissant plus importants qu'à ce jour :

Chiffe, Parizot, les Bastets, les Bérils (orthographe de l'époque), les Chavis (aujourd'hui

disparu), le Brus.